2024/06/28

解体工事の騒音クレーム対策とは?施主・工事業者・近隣住民それぞれの視点でトラブルを防ぐ方法を紹介します

今回は解体工事における騒音問題に関して、徹底解説して参ります!解体工事と騒音問題は、トラブルやクレームがあとが立ちません。

これらの問題を少しでも無くすために、施主・工事業者・住民の皆様それぞれの立場で知っておきたいポイントをまとめて解説します。

3つの立場それぞれの対処法を知っておくことで、万が一トラブルやクレームが発生した際に役立ちます。

これまでの経験から、現場目線でわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までお付き合いください。

騒音問題の現状

まずは、前提となる騒音問題の現状について抑えておきましょう。

令和2年度のデータになりますが、環境省が公表している騒音規制法等の施行状況調査によると、全国の地方公共団体が受けた騒音に関する苦情は、20,804件でした。

前年は15,726件です。そのうち、建設作業に関する苦情が7,841件であり、全体の37.7%を占めています。

このことから、「騒音問題」では、特に解体工事などの建設作業に関する苦情が多いことがわかります。

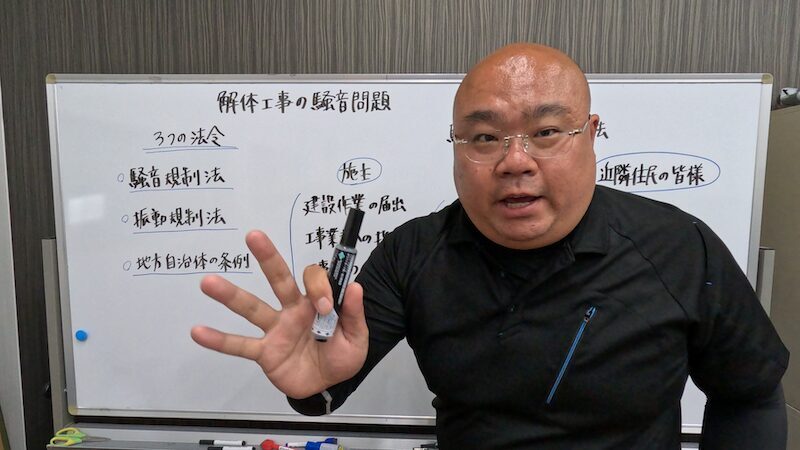

騒音問題で抑えておきたい3つの法令

そこで、重要になるのが、騒音に関する法律です。

騒音問題に関連する法令でもっとも重要なものは「騒音規制法」「振動規制法」「地方自治体の条例」の3つになります。これからこの3つを解説して参ります!

なお、これらは施主・工事業者向けの内容となりますが、住民の皆様も抑えておきましょう。覚えておくことで、苦情の相談の際に役立ちます。

騒音規制法

1つ目は環境省が定めている騒音に関する法律「騒音規制法」です。

具体的に、作業時間帯や作業日数、騒音の大きさなどの基準が環境省によって定められています。解体工事業者は、これらの基準に従わなければなりません。

基準は以下の通りです。

・一般的な住宅街での工事は、作業可能時間7時~19時で、1日あたり10時間まで

・工事は連続6日以内

・日曜日と国民の祝日には工事禁止

・工事中に発生する音の上限値は85デシベル

となっております

振動規制法

2つ目の同じく環境省が定めている振動に関する法律「騒音規制法」です。こちらについても、解体工事業者は基準に従わなければなりません。

基準は以下の通りです。

・一般的な住宅街での工事は、作業可能時間7時~19時で、1日あたり10時間まで

・工事は連続6日以内

・日曜日と国民の祝日には工事禁止

・工事中に発生する音の上限値は75デシベル

となっております

地方自治体の条例

3つ目は「地方自治体の条例」です。前述の騒音規制法や振動規制法は基礎的な内容となっており、より細かい条件は、多くの自治体で「条例」という形で規制されています。

私たちの住む名古屋市の場合は「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」で、工事の7日前までに「特定建設作業の届出」の提出が義務付けられています。

このような自治体ならではのルールがありますので、工事前に必ず確認し、遵守しましょう。

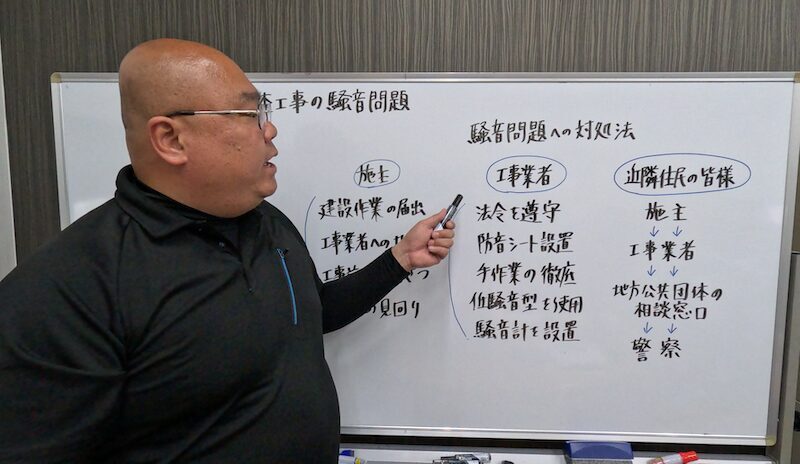

施主・工事業者・近隣住民様の騒音問題への対処法

施主の対処法

施主の対処法は、建設作業の届出、工事業者への適切な指示、工事前の近隣挨拶、解体工事中の見回りの4つになります。

建築作業の届け出と工事業者への適切な指示は施主の責任になります。先程ご紹介した「騒音」に関する届け出のほか、様々な届け出でありますので、必ず守って提出しましょう。

ただし、施主がすべて把握することは難しいと思います。そのため、工事業者に相談しながら進めましょう。この際、これらの相談事に親身に対応してくれて、指示を明確に答えてくれる業者を選ぶようにしましょう。

近隣挨拶と見回りも必ず行うようにしましょう。挨拶を行うことで、近隣住民は理解ができ、トラブルを回避できます。工事中の見回りでは、業者がきちんと法令を守って作業しているか、確認しましょう。

工事業者の対処法

工事業者の対処法は、法令を遵守した施行、防音シートの設置、隣の家と接する部分の手作業の徹底、低騒音型の機械を使用する、騒音計を設置して作業する、の5つになります。

これらの作業の徹底は、騒音を防ぐための基本的なポイントです。法律等で定められているわけではありませんが、施主はこのような配慮を徹底している業者を選ぶようにしましょう。

もちろん、私たちウラシコはこれらの対処法を遵守し、クレームゼロを常に目指した施行を徹底しています。

近隣住民の皆様の対処法

騒音問題に対する近隣住民の皆様の立場は、騒音の苦情を報告や相談する立場になります。そのため、解体工事のクレームを相談をする相手について解説します。

騒音問題が発生した際は、施主→工事業者→地方公共団体の相談窓口→警察の順番で報告することをおすすめします。

まずは、工事の責任者である「施主」に相談するのがスムーズです。工事に関してお金を払っているのは、施主(依頼者)ですので、依頼主からの申し出であれば工事業者側も対応しないわけにはいきません。

次に、なんらかの理由で施主に連絡ができない場合、工事業者に直接クレームを伝えましょう。現場で実際に工事しているのは施工主や作業員ですので、対応スピードでいうと工事業者に話すのが一番早いです。ただし、面と向かって直接言いづらい場合もあると思います。

そのような場合は、地方公共団体の窓口に相談しましょう。連絡先は、各都道府県や市町村のホームページなどに記載してあります。明らかに違法な場合には、行政からの指導が行われます。また、後日調査を行ってもらえる場合があります。

最後に警察になります。深夜などの場合、地方公共団体の窓口が閉まっています。そのときは、警察の方に相談しましょう。警察は騒音の通報を受けた場合、現場に向かい、注意を行ってくれます。緊急性や事件性がない相談は#9110、現在進行形で問題が発生している場合は110番が窓口です。

最後に

今回は解体工事における騒音問題に関して、徹底解説して参りまいりました。解体工事では、どうしても音や振動が発生してしまうため、解体工事と騒音問題は切り離すことができません。

施主や工事業者は、法令を遵守し、騒音を抑える努力や工事前、工事中の配慮を怠らないようにしましょう。

住民の皆様は、騒音問題がおきたときは、適切な相談先に相談しましょう。このとき、今日ご紹介した法令や工事業者の配慮すべき事項をもとに交渉を進めると、より有利に相談を進められます。

私たちウラシコでは、工事業者として、常にクレームゼロを目指して、騒音に配慮した工事を徹底しています。解体工事や原状回復工事はぜひウラシコにお任せください。

原状回復・退去立会い・不動産管理・解体工事はウラシコにすべておまかせください!

株式会社ウラシコは愛知県名古屋市の原状回復専門業者です。豊富な現場経験から、原状回復だけではなく、各種解体工事や不動産管理運用のサポートも承っております。オーナー様、入居者様どちらの立場からもご依頼いただけますので、どなた様もお気軽にご相談ください。

東海エリアを中心に年間約2,000件の現場で、原状回復、内装スケルトン解体、退去立会い代行サポート、ハウスクリーニング、クロス張り替え、不動産建物管理、リーシング、各種解体工事、不用品回収、残置物撤去、産業廃棄物収集運搬、アスベスト調査除去工事等を行っております。その他の地域も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

当社への直接のご依頼でコスト大幅削減!ウラシコは自社職人が多数在籍する自社一貫体制の会社です。一貫体制の業者と直接契約を交わすことで、仲介手数料などの中間マージンが発生しません!ご相談お見積りは無料で対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

店舗・オフィス・マンション・住宅のデザイン設計や内装施工もおまかせください!

株式会社ウラシコのデザイン設計施工事業部 CYPHER(サイファー)がオープンいたしました。

店舗・オフィス・マンション・住宅のデザイン設計&施工もウラシコにお任せください!経験豊富なデザイナーがデザインいたします。

解体、デザイン、施工まで一括で依頼することで、一般的な施工会社よりも解体費用を抑えることができます。

余力のある資金が生まれ、予算のコントロールやお客様の立場に立った施工マネジメントを行うことが可能です。

店舗、オフィス、マンションのリフォーム・リニューアル・新規出店をお考え中の方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。ご相談は無料で承っております。皆様からのご連絡をお待ちしております。