2025/10/28

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について現場の視点からわかりやすく解説します

こちらの記事はYouTube動画の文字起こしとなっております。ぜひ本編動画もご覧ください!こんにちは!株式会社ウラシコの浦志です。今回は2025年5月から運用開始された「盛土規制法」について、現場レベルでわかりやすく解説します。

私達ウラシコが拠点を構える名古屋市でも、2025年5月19日から運用開始されました。これにより、建物を解体した後に整地で土を足したり、ちょっと盛っただけでも、条件によっては許可が必要になりました。

さらに、一時的に土を置いてるだけでも対象になるケースもあるので注意が必要になっています。運用開始直後のトラブルも増えているようですので、現場で作業される方、施主さん、ぜひ抑えておきましょう!

目次

盛土規制法とは

この法律は2023年に制定され、2025年5月から運用開始されました。まだ耳馴染みがない人も多いのではないでしょうか。盛土規制法というのは、正式名称を【宅地造成及び特定盛土等規制法】といいます。簡単に説明すると、宅地やその周辺で“土砂災害により人に危険が及ぶ可能性がある盛土”を規制する法律です。

2021年に熱海で起きた土石流事故をきっかけに、2023年に従来の「宅地造成等規制法」が改正され新たに盛土規制法として制定されました。

運用開始のタイミングは自治体ごと異なりますが、概ね2025年5月から全国各地で本格運用が始まっています。従来に比べて、規制が非常に強力になった他、罰則も企業の場合最大で3億円と大きくなっていますので極めて注意が必要です。

なぜ全国一斉ではなく自治体ごとにタイミングが微妙に異なるのか?

これには“規制対象区域の指定”が関係しています。盛土規制法では、まずは、住宅街やその付近で土砂災害の危険性のある地域を指定する必要がありました。

この選定作業のために、約2年間の準備期間が設けられていた形になります。そしてちょうど今、その指定作業が一斉に完了して、各地で一斉に運用が始まったというわけです。

盛土規制法の対象地域

それではここからは盛土規制法について、要点を解説していきます。まずは盛土規制法の対象地域についてです。

盛土規制法では、対象となる地域を『宅地造成等工事規制区域』「造成宅地防災区域」『特定盛土等規制区域』の3つのレベルに分けて指定しています。

この内、今回の動画では特に重要な1つ目の『宅地造成等工事規制区域』に絞って話を進めたいと思います。残り2つについては、細かい基準の差異になりますので、各自治体のウェブサイト等で細かい条件を確認いただけますと幸いです。

宅地造成等工事規制区域

それでは『宅地造成等工事規制区域』について説明します。

宅地造成規制区域に指定されると、区域の中で一定基準以上の造成や盛土などの工事を行う場合、工事主は、工事を始める前に、都道府県知事の「許可」を取らなければいけません。

ただし、区域内でも道路、公園、河川等の公共施設内で行われる工事については対象外となります。そのため、今後は工事予定地が、盛土規制法の対象地域になっているか否かを自治体に事前に確認する必要が出てきたわけです。

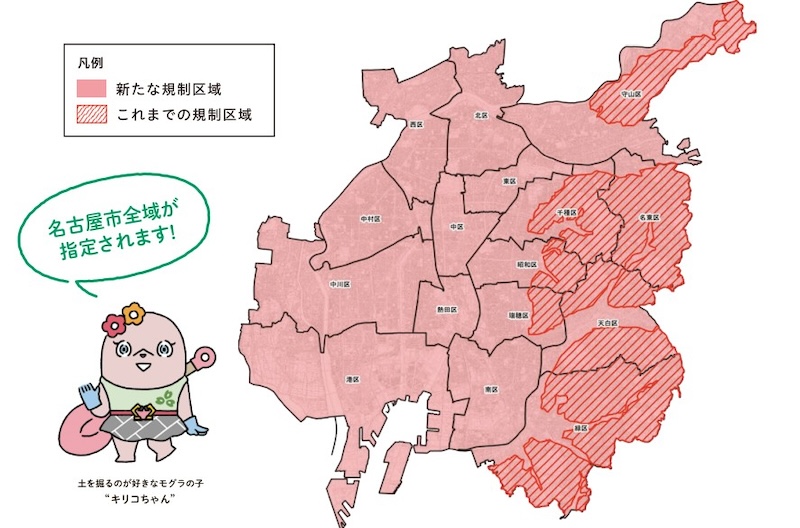

ちなみにウラシコの拠点がある名古屋市は、なんと市内全域が規制区域になっています!広い!

申請の対象となる工事基準

つぎに重要なポイントが、どの程度までが、「造成や盛土などの工事」とみなされて、許可が必要になるのかという点です。逆に業者側の目線では、どこまでならば、「許可申請の対象にならないのか」という点が気になるところだと思います。

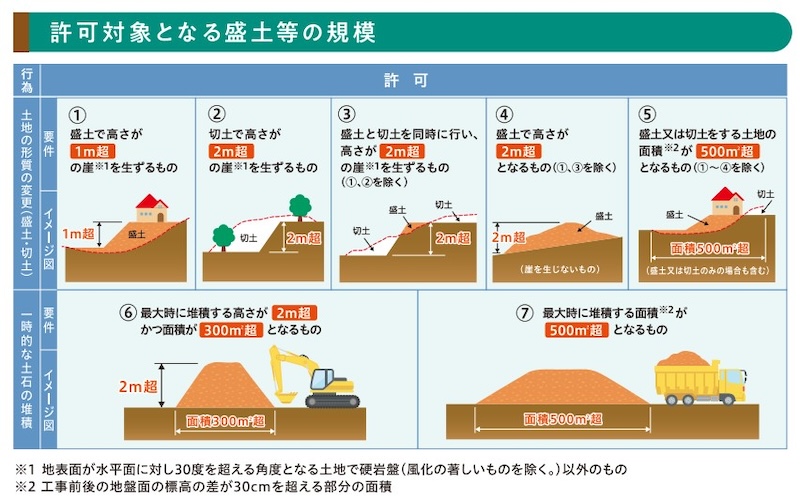

これには明確な基準が設けられています。まずはこちらの図をご参照ください。

こちらから分かるように、規制区域内では以下の工事を行う場合に許可が必要です。

①高さ1mを超える崖を生じる盛土(もりど)

②高さ2mを超える崖を生じる切土(きりど)

③高さ2mを超える崖を生じる盛土と切土

④高さ2mを超える盛土

⑤盛土や切土で造成面積が500㎡を超える場合

⑥工事中などの一時的な間でも高さ2mかつ面積が300㎡を超える盛土

⑦工事中などの一時的な間でも面積が500㎡を超える盛土

逆に言えば、上記の基準を越えないように工事を行えば、許可は必要ない、ということになります。そのため、許可を取っていない場合、工事業者は上記の基準を越えないように工事をする必要があるということになります。

一時的な土の仮置きでも許可や届出が必要になる!

ここで特に注意したい点が、一時的な土の仮置きでも許可や届出が必要になる点です。これは、工事中の現場ではかなり関係してきます。これまで通り整地のつもりで作業していても“宅地造成とみなされる”ケースがあるんです。

たとえば、建物解体後の埋め戻しの際の一時的に現場整地作業などで、これを知らずにこれまで通りの隅の方に埋め戻し用の土を盛っているなどした場合、許可対象となり、許可を得るための工事中断などを余儀なくされる可能性があります。

盛土規制法許可申請の流れ

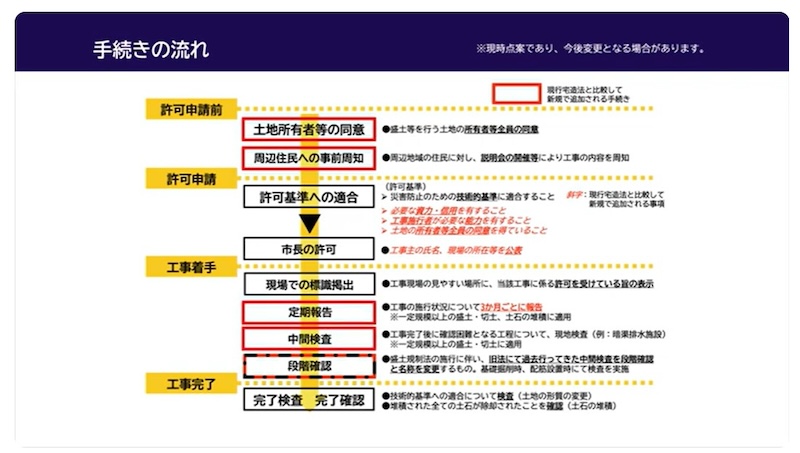

最後に盛土規制法の許可申請の流れを簡単に解説します。こちらの図は名古屋市における許可申請の流れです。名古屋市では、許可の前に「許可が必要か否か」の事前相談窓口が設けられています。

実際の届け出の提出書類や提出先などのルールは自治体ごとに異なるので、必ず各自治体のホームページを参照しておきましょう。

これまでの宅地造成法と大きく異なる点として、以下の項目が新たに追加されました。

・土地所有者全員への同意

・周辺住民への事前周知

・工事中の定期報告

・工事中の中間審査

・工事中に一定段階での審査

それぞれの要件・ルールは非常に細かいため今回は割愛いたしますが、一言で言えばかなり作業が増えたと言えます。特に工事中の中間審査は厳しく、ルールから逸脱している場合、許可の取り消しもあるため注意が必要です。

細かい要件等は自治体のウェブサイトで確認しましょう。参考として、名古屋市の説明ページのリンクを概要欄に記載しておきます。

まとめ

今回は“盛土規制法の改正”について、現場目線でお伝えしました。繰り返しになりますが、名古屋市をはじめとする多くの自治体で、盛土・整地の規制が始まっています。

土地の高さを変える予定があったり、工事の過程で盛り土が発生しそうな場合は、まずは自分のエリアが“規制区域”かどうかをチェックして、工事業者や自治体に相談しましょう。

許可なしで基準を越えた土を盛ったり、埋め戻したりしたことで、後から是正指導や罰則を受けるケースも考えられます。工事途中から許可を得るために長い期間工事を中断しなければならないケースも発生してきているので注意しましょう。

また、従来通り許可申請をしないで工事を進める場合は、必ず基準を守って施工するようにしましょう。

原状回復・内装解体は当社にお任せください!

ウラシコは名古屋市を拠点とする原状回復工事・解体工事の専門業者です。名古屋市を中心に東海エリア全域で年間約2,000件以上の現場実績があります。オーナー様・管理会社様・入居者様いずれのご依頼にも対応可能です。

さらに、退去立会い代行、ハウスクリーニング、クロス張り替え、残置物撤去、不用品回収、産業廃棄物収集運搬、アスベスト調査除去、不動産管理やリーシングサポートなど、建物に関する幅広い業務を一括して承っております。

施工業者直接のご依頼でコスト大幅削減!ウラシコは日本人職人が多数在籍する自社一貫体制の会社です。一貫体制の業者と直接契約を交わすことで、仲介手数料などの中間マージンが発生しません!ご相談お見積りは無料で対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

建物・家屋の解体工事もお任せください!

ウラシコの建物解体サイトがオープンいたしました!

これまで原状回復工事を中心に多くのご依頼をいただいてきたウラシコが、建屋や住宅などの「建物解体」に特化したサービスをご提供いたします。

「相続した空き家を解体したい」「将来に向けて減築したい」「解体後の土地活用もあわせて相談したい」など、解体工事に関するお悩みはお気軽にご相談ください。最適な解体工法をご提案し、経験豊富な日本人解体職人が責任を持ってお引渡しまで対応いたします。

また、建物解体に付随する工事として、カーポートや倉庫、小屋、門扉、フェンス、庭、店舗看板などエクステリア解体、在来風呂、キッチン、トイレなどの部分解体や減築リフォーム、解体後の整地や駐車場の造成まで幅広く対応可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

内装デザイン・設計施工もおまかせください!

ウラシコではデザイン制作と設計施工の専門部署「 CYPHER(サイファー)」を運営しております。

店舗・オフィス・マンション・住宅等の建物全般のデザイン制作、設計施工もお任せください!経験豊富なデザイナーが対応いたします。

前テナントの内装解体→新テナントの空間デザイン→設計→施工まで一括で依頼することで、一般的な施工会社よりも解体コストを抑えることができます。

これによりデザイン面に充てられる資金的な余力が生まれるだけではなく、全体予算のコントロールやスムーズな施工マネジメントが可能です。

店舗やオフィスの新規出店やリニューアル、マンションのリフォームをお考え中の方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。ご相談は無料で承っております。皆様からのご連絡をお待ちしております。